Design Dramaturgy. Designmaturgy.

(デザインでの劇的世界の作り方)

SlackのCreative Directorで、Slackのトーンマナーを監修するAnnna氏。Slackはどのような理念で人に寄り添っているのか、Surfaceではない根源的な指針が聞けた。見る世界が広いというか、Slackの向かう先が「You look nice today」というドラマティックな指針であり、それにあらゆる力を注ぐからこそあのようにDAにもすぐに浸透したSlackが出来たのだと実感した。

プレゼンの方法も、まさにDramaturgy。集中しようとしなくても聴いてしまうし、Anna氏がまるで隣の人に話しかけるように講演する。しかし馴れ馴れしい感じもせず、話自体は論理的に進んでいく。細かいことだがプレゼン資料も全てSlackのカラートーンで作られている。全てが一貫している。「だからSlackがここまで成長するのか」と、ありありと感じました。たくさん行われた講演の中で、一番感動的だった。

| Speaker | Category | Company | |

|---|---|---|---|

| Anna Pickard | Creative Director / Voice and Tone | Slack | @annapickard |

講演内容

Slackの指針

小さく初めて、ユーザの意見をヒントに素早く育てる方法をとっている。

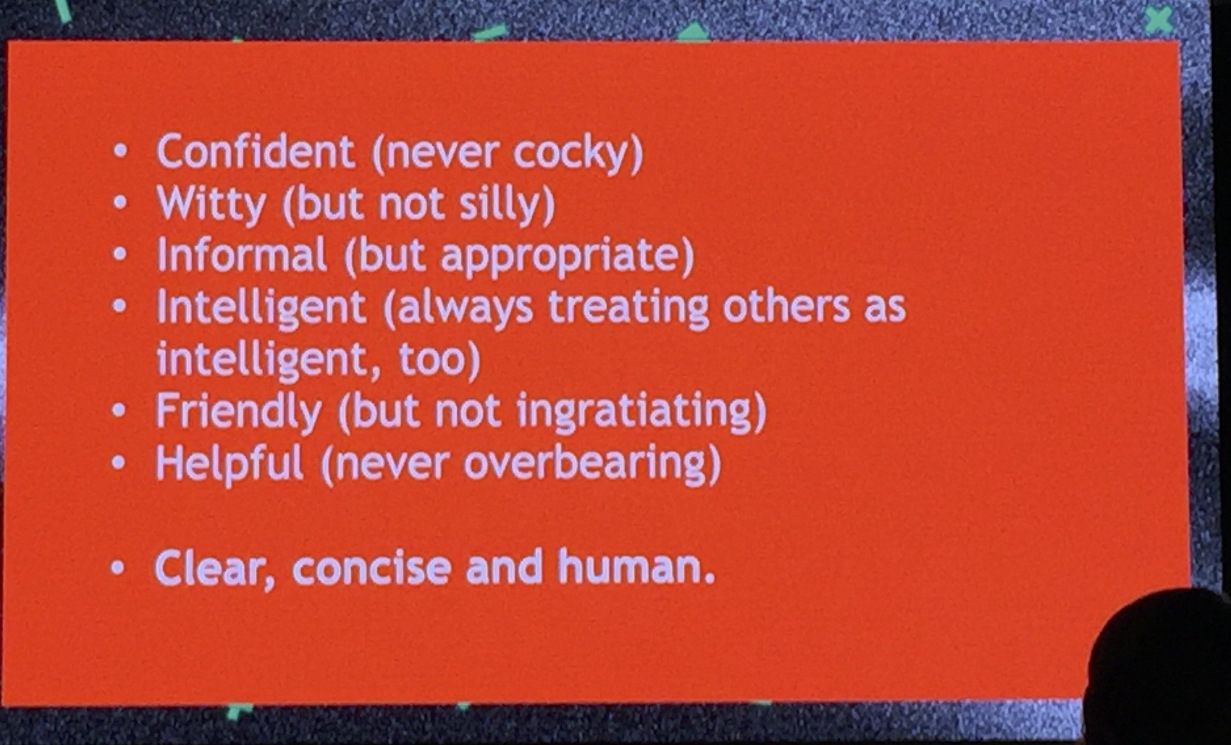

Slackの基本的な指針。

| Slack |

|---|

| Confident (never cocky) 確立されていて信頼感があること(けども横柄・上から目線でない) |

| Witty (but not silly) ウィットにとんでいること(けども皮肉的・低俗的でないこと) |

| Informal (but appropriate) 形式ばっていなく、くだけていること(けども適切であること) |

| Intelligent (always treating others as intelligent, too) 聡明であること(そしてユーザ達も聡明であると認めてくれていること) |

| Friendly (but not ingratiating) フレンドリーであること(けども取り入るようなごますり的でないこと) |

| Helpful (never overbearing) 助けになり、有用であること(けども決して横柄でないこと) |

| ★Clear,consise and human★最重要 明快でわかりやすく、人間的であること |

humanとは、こういうこと。

「改善したポスト機能へようこそ!」に続くボタンは、「Tell me more(もっと私に聞く?)」である。「さらに詳しく」などの機械的な文言ではない。

これは少し極端だが、人間は、論理的で機械的なことずらずらと書き並べられても「いや!」と思ってしまうのである。

VOICE and TONE

- VOICE and TONEには、こんな要素がある。

| VOICE | TONE |

|---|---|

| Understanding yourself knowing who you are, how you speak and why. | Understanding your audience. Knowing when speak , and not to. |

| 自分自身(チームや企業も含む)を理解し、何を発するか、なぜ発するかを理解する | オーディエンス(ユーザも含む)を理解し、発するタイミングを知る。 |

VOICE and TONE は、

- part1: Building and scaling a voice. (言うべきことを発見して構築する)

- part2: Using it responsibly.(それを適切に使う)

適切に使われていない例は、これ。もし構築したVOICEが「テントウ虫」だとしたら、このような表現は適切でない。テントウ虫は、一匹で可愛いもの。

VOICE and TONE 演出とは、観客の声を代弁するようなもの。システムを使っていると、ユーザには色んな気持ちが浮かぶ。

- Why are we doing this?

- Why are doing it this way?

- What does this mean?

- What is really happening in this moment?

それらの疑問や感情に適切に答えていくのがVoice and Tone。そしてSlackは、それがウィットにとむことを指針にしている。

(トラクターの意味は聞き取れませんでした・・・)

なぜ人間的にするのか?

Slackはなぜ「human」なシステムを目指すのか。なぜ「human」をそんなに大事にするのか?答えはすごくシンプル。

(人生は短い。そんな中で大半を占める業務時間に、無機質なシステムを操作し、怖い顔で仕事をしたい?とAnna氏が言っていた)Each day will better than the last. This one especially.

日々の毎日が、前の日よりも良い日であること。これが特別重要である。そんな考えから、SlackでのEmoji利用は生まれた。

やはりちょっと嬉しい。読む気になる。ニュアンスが伝わる。

Slackが見る先

A dramaturg helps the audience find their place in the world of the play.

劇的な演出は、audience(ユーザ)が、「遊べる世界・楽しい世界」を見つけることを助ける。Show people a mirror in whatever they're looking at.Make people feel seen.And recognized.And acknowledged.

人々(ユーザ)が密かに求めているもの、見ているもの(Insight)を体現してあげること。そうすれば、新しいものではなく前からあったもののように、自然に馴染む。そして受け入れてくれる。Slackは、「人々が良い1日を過ごせるように」日々進化していきます。